●エターナル・ライフ・ミニストリーズは、以下の団体とは一切関係ありません。

|

| 聖書のホームページ 聖書の歴史 目次 |

福音派内部の異端_カルビニズム【8】

「一度救われたら、ずっと…」は偽りです!!

《『永久保障』の教えが聖書の教えではない 理由》

フィリップ・A・マシューズ

(Why Eternal Security Is Not a Biblical Doctrineより)

| フィリップ・A・マシューズ師夫妻: 40年以上にわたって教会建設、伝道、キリスト教学校の創設と運営などに携わってきた奉仕者。クリスチャン・チャレンジ・ミニストリーズの奉仕者であり牧師。数々の本の著者であり、キリスト音楽の作曲と彼らの家族賛美ミニストリーのアルバム作成も行っている。 Philip A. Matthews師について(英語) About Philip A. Matthews(英語) |

|

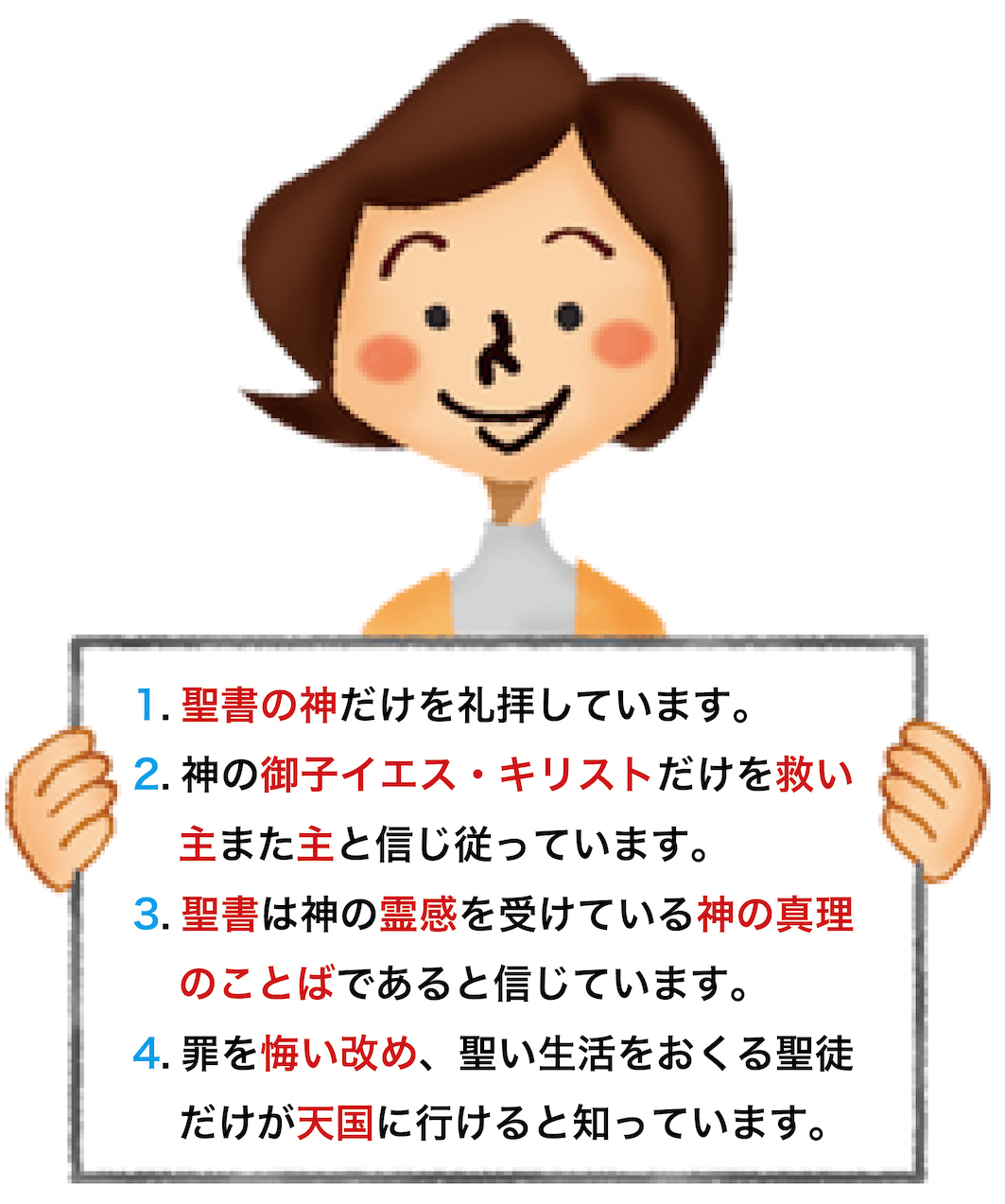

《エターナル・ライフ・ミニストリーズから皆様へ》

聖書はこう教えています。

聖徒の皆様には、偽りの教えに十分警戒して歩まれますよう、おすすめします。 |

|

《目次》

|

|

■一度救われたら、ずっと救われたまま? 『永久保障(または、永久保全)』の教理とは、簡単に言うと、「人が一度救われたら、ずっと救われたままである」という教えです。 この教理は、人が一度イエス様を自分の救い主として信じることによって新しく生まれ変わったなら、すなわち、一度救われたなら、彼がキリストを最初に信じた後、"信仰が堕落しようとも、告白していない罪のあるままで死のうとも"、永遠に滅びること、すなわち、死後に地獄に行くことは、決してあり得ない、という教えです。 この『永久保障』の教理は、人間の人生のある時点でキリストへの信仰行為を一度するなら、永遠に天国が保障されると主張するものです。 したがって、この教理によれば、救われた人がその後堕落して滅びることはあり得ないのです。 人が「自分の救いを失うこと」はあり得ず、人が「恵みから落ちる」ことはあり得ないのです。 かつて救われていた人が神にそむいた結果、地獄に行くとういうようなことはない、と主張します。 この教理はカルビニズム(ジャン・カルヴァンの思想、改革派神学)の中で、『聖徒たちの保持』として知られているものです。 これは、『キリストにある確証』として言及されることもあります。 |

|

■

神の約束は条件的です!

この教理に関してコメントする際、最初に注意すべきことは、神の約束はどれも条件的であるということです。 すなわち、神が約束された数々の恵みが人々に与えられるのは、その約束で述べられている、あるいは、その約束に含まれている数々の条件をその人々が満たす場合であることです。 つまり、神の約束は条件付きなのです。 神は、だれにでも、どこででも、いつでも適用されるような約束をしておられるわけではないのです。 神の約束は、約束されているその特定の恵みのために、特定の条件を満たす特定の人々のためのものなのです。 ●ヨハネ3・16を例に取り上げてみましょう。

この約束は、「彼(イエス様)を信じている人がみな、滅びることのないため、かえって、永遠の命を持つようになるためである」です。 ここには、人が永遠の命を受け取ることができるようになる前に満たさなければならない条件があります。 人は初めにイエス様を信じなければなりません。

●もう一つの例を取り上げることにしましょう。ガラテヤ6・9です。

刈り取るというこの約束が成就される前に、満たされなければならない条件は、私たちが「元気をなくさずにいる」ことです。

けれども、もし私たちが元気をなくしたのに刈り取ったとすれば、私たちは元気をなくしても、なくさなくても、私たちは刈り取ることになります。 これは、この条件的な言明を完全にむだなものにしてしまい、この節を無意味なものとしてしまいます。 私たちは何をしようとも、刈り取ることになります。 けれども、もしそうであるとすれば、元気をなくさないようにとのパウロの警告は意味のないもので全くナンセンスなものとなります。 人々が行っても行わなくても実際には関係ないのであれば、元気をなくさないようにと人々に勧める必要はないはずです。 ところで、ここで重要なことは何でしょうか? それは、聖書にあるどの条件的言明にも、次のような真実があることです。

論理的に、これらの言明をまとめると、こうなります。 「もし、私たちが元気をなくさずにいるなら、そして、その場合だけ、私たちは刈り取るようになる」 |

|

■

「もし…なら、そして、その場合だけ」

このように、聖書の「もし…なら」という条件的タイプの言明が上記のようでないなら、多くの矛盾(食い違い)、不真実、無意味な言明が結果として生じることになります。 この論理的原則は、新約聖書全体のすべての条件的言明や約束に関して適用されなければなりません。 この「もし」は常に、「もし…なら、そして、その場合だけ」を意味するのです。 もしそうでないなら、条件的言明は無条件的なものなり、その言明を全く無意味なものとしてしまうことになります。 もう一つの例を取り上げることにしましょう。『永久保障』の教理の問題点に、より直接的に関わる箇所です。 第二ペテロ1・10、11にこう書かれています。

ペテロは彼らにどうするよう告げているのでしょうか? 彼が意図しているのは、5節から9節でリストに挙げられていることがらです。

これらのことがらこそ、供給すべきことです。 8節で彼はこう述べいます。

9節で、彼はこう警告しています。

最後に10節で、彼はこう言っています。

さて、以上のことは、「もし…なら、そして、その場合だけ」です。 その約束とは、「もし、あなたがたがこれらのことを行うなら、そして、その場合だけ」、あなたがたは決してつまずくことはない、ということです。

だれでも救いを受けた人で、その後、恵みによって成長せずに、かえって彼の以前の罪深い生活に戻ることを選び取る人は、明らかに堕落しており、天国に迎え入れられることはありません。 もし彼らが悔い改めることのない罪深い生活をしても天国にたどり着くとするなら、第二ペテロ1・10、11も、それ以外の新約聖書の大部分も、全くのインチキであることになります。 「もし…なら、そして、その場合だけ」というこの原則が当てはまるみことばの箇所は、他にも多くあります。 黙示2・10はこう約束しています。

これは、次のことを意味するものでなければなりません。 「もし、あなたが死に至るまで忠信であるなら、そして、その場合だけ、私はあなたに命の冠を与えます」

イエス様は、「私は、あなたの行いが神の御前で果たされたとは見出していない」ことの理由を述べておられます。 ただし彼は、「自分の着物を汚さなかった少数の人々」、すなわち、彼らの生活で罪を持っていないクリスチャンたちも見出しておられます。 イエス様はこの人々について、「彼らは白い着物を着て私といっしょに歩くようになります。 彼らはそれにふさわしい人たちだからです」と約束しておられます。 それから彼は、こう約束しておられます。 「勝利する者(すなわち、自分の行いと生活を聖く保っている人々)、その人こそが白い着物をまとうようになるのです。 そして私は彼の名を命の書から消し去ることは決してなく、彼の名を私の父の御前で、また彼の御使いたちの前で告白するようになります」 こうしてイエス様は、ご自分が三つのことを行うと約束しておられます。 彼らに白い着物をまとわせてくださること、彼らの名前を消し去らないこと、そしてイエス様の御父の御前で彼らを認めること、ただしもし、彼らが勝利するなら、そして、その場合だけ、です。 もし、彼らが勝利しなければ、どうなるでしようか? その場合、論理的にこうなります。 すなわち、イエス様は彼らに白い着物を着せてくださることはなく、イエス様は彼の名前を命の書から消し去られ、そしてイエス様は御父の御前で彼らを認めなくなるのです。 この約束は、勝利する人々だけへの約束なのです。 これほど明解で論理的なことはあり得ません。 もう一つの条件的言明が、ヘブル3・14に見られます。

つまり、もし、私たちが初めの確信を最後の時まで堅く保つなら、そして、その場合だけ、私たちはキリストにあずかる者たちなのです。 明らかに、もし、私たちがその初めの確信を最後の時まで堅く保たなければ、私たちはキリストにあずかる者とはなりません。 この約束は、すべての人に対するものでは決してなく、自分の初めの確信を最後の時まで堅く保つ人々だけに対するものです。 パウロが書き送った先のクリスチャンたちは、激しい試練と迫害を経験し、あきらめてしまう誘惑を受けた人々でした。 キリストへの自分の信仰を放棄した人々は、キリストにあずかる者となることもキリストとの交わりも失ったはずです。 ヘブル10・32〜39でパウロがそのことを復唱しました。 彼は、そういうクリスチャンたちが「恐れ退いて滅びに至る者」(10・39)にならず、信じて救われる者となることを望んだのです。 |

|

■

『永久保障』の教理とは?

『永久保障』の教理は、概してジャン・カルヴァンに由来します。 彼の追従者たちは『カルヴァン派』あるいは、キリスト教の改革派神学の人々と呼ばれています。 ところが、カルヴァン派の人々さえ、自分たちの教理の多くは、その起源が、四世紀の古カトリック神学者であったヒッポ(北アフリカ)のアウグスチヌスであることを認めています。 アウグスチヌスは『原罪』に関してかなり多くの著作をなし、マルティン・ルターもジャン・カルヴァンも、その著作から借用しました。 カルヴァンは彼の著作で自分の信念を体系化しました。 その著作が、カルヴァン主義として今日知られている思想の土台となっています。 救いに関する彼の教えは、次に挙げる『カルヴァン主義の5ポイント』に要約することができます。

■ プロテスタントの中での比較 次の分類表は、救いについてのプロテスタントの三つの考え方を要約したものです。 (注1 : アルミニウスらの見解は、バプテスト派、メソジスト派、ペンテコステ派、カリスマ派、救世軍、メノナイト派、ナザレン教会などの中の多くの人々や団体が支持する見解です。 オランダ人の神学者ヤコブス・アルミニウス(1506年〜1609年)の名前にちなんで『アルミニウス主義』とも呼ばれています。ただし、彼が最初に考え出したわけではなく、「宗教改革より前に存在していたワルドー派や他の数々の教派も『アルミニウス主義』と同じように、一人一人が神の恵みに抵抗するか、あるいは、それに自分をゆだねるか、そのいずれかの応答を選択することができると断言しました。→Arminianism 《ワルドー派の聖書》《TRを継承したワルドー派の聖書》参照) |

| カルヴァン主義の思想 | ルーテル主義の思想 | アルミニウスらの見解 | |

| 1.人間の意志 | 全的堕落:人間に自由意志はなし。恒久的に神の主権による。 | 全的堕落:霊的に新生するまで人間に自由意志はなし。 | 人間に自由意志は有る。堕落している状態であっても自由意志を妨げてはいない。 |

| 2.選び | 救いへの無条件的選び。選ばれた人々以外の人々は、滅びへと前もって定められている。(あらかじめ決められている) (二重予定説) | 選ばれた人々が救われるように無条件的にあらかじめ決められている。 (予定説) | 選びは条件的である。 |

| 3.義とされること | 義とされることは、救いにあらかじめ決められている人々に限定されていて、キリストの死で完成された。 | 信仰によってのみ義とされる。それはキリストの死で完成された。 | 義とされることは、キリストの死を通して、すべての人のために可能となった。ただし、それはイエス様への信仰を選び取ることによって初めて完成される。 |

| 4.回心 | 人を回心させるのは神だけの働きであるとする見解。回心は聖霊の内的呼びかけによる。人はそれに抵抗できない。 | 人を回心させるのは神だけの働きであるとする見解。回心は恵みの手段を通してである。人はそれに抵抗が可能である。 | 人を回心させるのは神と人の共働であるとする見解。人には自由意志があるため抵抗が可能である。 |

| 5.救いの保持・堕落 | 聖徒たちの堅忍(救いに選ばれた人々は、最後まで堅く耐え忍んで必ず救われる)キリストにあって選ばれた人々は必然的に、信仰によって最後まで堅く耐え忍んで救われる。 | 信仰から離れる可能性はあるが、神は救いの保持を保障される。 | 救いの保持は条件的であり、その人がキリストへの信仰にとどまり続けることによる。その人が信仰から離れる可能性もある。 |

|

これらの教理はプロテスタントの人々の間で何世紀にもわたって議論されてきました。 現在、上記の五つのポイントのうち、『カルヴァン主義の三つのポイントだけ信じるクリスチャン』や、『四つのポイントだけ信じるクリスチャン』、『五つのポイントを信じるクリスチャン』と自称する人々も存在します。 いくつかの教派(多くのバプテスト派の人々)を、『一つのポイントだけのカルヴァン主義者』と分類することも可能です。 というのも、彼らはたいてい上記の最初の四つのポイントを否定していながら、五番目のポイント『聖徒たちの堅忍』、すなわち、「一度救われたら、ずっと救われたままである」ということだけは受け入れているからです。 けれども、多くのおもだったカルヴァン主義の教師たちが指摘しているように、五番目のポイントは、それ以外の四つのポイントなしには不可能なのです。 これら五つのポイントは、立つも倒れるも全部いっしょなのです。 |

|

■

人間には自由意志が有ることの確実な証拠

上記の分類表のほとんどの相違点は、「自由意志および道徳上の選択能力」の問題にかかっていることが明らかなはずです。 大きな矛盾が生じるのは、人々が自由意志を信じながら、しかも『永久保障』を信じようとする時です。 その結果、人は自由意志でキリストを信じることを選択して救われますが、カルヴァン主義の教えは、その後、その人がキリストを信じないことを選択しても、自分の救いを保持していることにしてしまうのです。 しかし、聖書の定義によれば、キリストを信じる者だけが救われるのです。 キリストを信じていない人々には救いは決して存在しません。 不信者たちが救われているとすることは、新約聖書のすべてと矛盾することになります! では、私たち人間に自由意志が有ることをどうやって証明できるでしょうか? 確実な方法は、こうです。

|

|

【2】

「一度生まれた子どもは、ずっと神の家族のメンバーである」という誤った類推

一度子どもが家族の中に誕生すれば、その子はずっとその家族のメンバーであり続ける」という考えも、『永久保障』という教理の根幹をなすものです。 「我々が自然的に誕生してこの世に入ることができるのは、一度だけである。 我々が新しく生まれ変わって神の国に入ることができるのは、一度だけである。 一度、人が神の子どもとして新生すると、彼らは神の家族の中に永遠にいるのだ。 悪い子どもであるからといって、不面目な子どもであるからといって、その家族から彼らを排除することにはならない」 そのように、この理屈は続きます。 一見すると、これは間違った理屈のようには見えないはずです。 けれども、どんな霊的理屈も、聖書のみことばによる何らかの検証(証明)あるいは確認を必要とします。 すると、このような理屈を支持する聖書のみことばが全く存在しないのです。 霊的家族が、この点に関して自然的家族と同様なものであると、どこに書かれているでしょう? 実際、この二者は非常に異なるものなのです。 自然の家族では、赤ちゃんたちは彼らの意志のどんな選択もなしにその家族の中に誕生します。 けれども、キリストを受け入れる意図的選択なしにこの霊的家族の中に誕生する人は一人もいません。 この霊的誕生においては私たちの意志が、そのための要素となるのです。 それゆえ、私たちがこの霊的家族に一員としてとどまりるか否かは、私たちの意志が役割を果たさなければならないのです。 私たちは私たちの意志に反してこの霊的家族に入ることはなく、また、私たちの意志に反してこの霊的家族のメンバーにとどまり続けることもありません。 新約聖書には、この霊的家族の一員にとどまることを選択しなかった人々の例がいくつかあります。

|

|

【3】

「だれも彼らを神の御手から奪い取ることはできない」ことの誤った解釈 おそらく、ヨハネ10・27〜29の箇所は、『永久保障』を支持するために最もよく引用されて利用されることばでしょう。

さて、この箇所は、確かにすべてのクリスチャンを奮い立たせることのできる慰めと確証のことばです。 けれども、それは『永久保障』の教理を教えているわけではありません。 なぜなら、この約束も条件的だからです。 まず第一に、イエス様はご自分の羊たちのことを話しておられます。 彼の羊たちには、いくつかの特徴があり、それらの特徴が、この約束に求められる条件となっています。 27節で彼はこう言っておられます。

それから、イエス様は、そのような彼らに永遠の命(28節)を約束しておられます。 ですから、その条件とは、彼の羊たちのうちの一匹であることです。 それは、あなたが彼の御声を聞いていることを意味します。 この『聞く』という語には、『耳を傾ける、注意する、従う」という概念があります。 さらに、イエス様は、「私も彼らを知っています」と言っておられます。 つまり、イエス様と彼の羊たちは、いっしょの交わりの中にいるのです。 彼らは同じ御霊を共有しているのです。 けれども、罪は交わりを破壊します(第一ヨハネ1章、第二コリント6・14)。 また、不法行為や自分勝手な行いをする人々なら、イエス様は、「私はあなたがたを知りません」(マタイ25・12)と言われるようになります。 最後に、彼はこう言っておられます。

言い換えると、こうです。 「彼らは私の弟子たちです。彼らは私にならっています。彼らは私に従っています。彼らは、私が行うことを行っており、私が行くところに行きます」 彼らがイエス様に「ついて来ており」(27節)とは、彼らが「自分を否定し、自分の十字架を取り上げ」(マタイ16・24)てきたことを意味します。 定義するなら、それが、「イエス・キリストの羊」なのです。 イエス様が、「だれも私の手から奪い取ることはできない」と約束しておられるのは、そういう人のことなのです。 ところが、この約束は、イエス様について行くことをやめてしまい、もはやイエス様の御声に聞き従うことをしていない『元クリスチャン』には当てはまりません。 そのような人は、もはや主の御手の中にすらいません。 だれかが「彼を奪い取った」のではありません。 彼が自分自身を取り除いたのです。 この箇所にも、他のどの聖書の箇所にも、人が神の御手から自分自身を自発的に取り除くことはあり得ないと述べている箇所は一つもありません。 私たちが不本意に自分の救いを失うことは、あり得ません。 ただし、私たちが自分の自由意志によってそれを放棄することは、あり得るのです。 |

|

【4】

「行いによるのでなく、恵みによって救われた」ことの誤った理解

『永久保障』についてのもう一つの主要な議論は、「我々は行いによって救いを受けたのではないのだから、行いによって救いを保つ、あるいは維持することはできない」という主張です。 エペソ2・8〜10とテトス3・5を見てください。 そこには、私たちは行いによってではなく、恵みにより救いを通して救われたことが書かれています。

10節には、私たちは善い行いによって救われているのではなく、善い行いのために、すなわち、善い行いを行うために救われていることが、はっきり書かれています。 そういう善い行いを行うことができるからということで私たちは自分の救いを獲得したわけではありませんが、それができることは、私たちが確かに救いを持っていることの確かな証拠あるいは確証なのです。 こうして論理的に結論付けることができることとして、もし、私たちの生活に善い行いという特徴が見られず、かえって、新生していないどの人でもするような罪深い行いが習慣的に見られるなら、おそらく私たちは救われてはいないのです。 もし、私たちが一時は善い行いという特徴が見られる生活をしていたのに、今ではもはやそういう生活をしていないとすれば、おそらく、私たちはかつては救われていたが、今や、救われずにいることを自分が選択したのです。

この節は、行いをすることによって自分の救いを獲得しなさいという意味ではありません。 そうではなく、自分に救いがあることを証明あるいは確証するのに役立つ善い行いを、養い育て、ゴールまでやり遂げ、そして、十分に完了させるべきことを意味しています。 |

|

■

総合評価

聖書解釈の根本的ルールの一つは、聖書の何らかの箇所をある一つ仕方で解釈しようとする際、もし、それが他の明瞭な聖書の箇所と矛盾する(食い違う)なら、その解釈は真実ではあり得ないというものです。 もし私たちの解釈が他の明瞭な聖書の箇所と確かに矛盾している(食い違っている)なら、私たちは別の、矛盾のない(食い違いのない)解釈を探し求める必要があるのは明らかです。 つまり、もし、あるみことばについての私たちの解釈がそれ以外の聖書と不一致を生じさせるなら、私たちが考えたこと以外のことを意味しているにちがいないのです。 たとえば、もし私たちが、神だけが特定の人々が救われるように選択するという考えを正しい(予定説)と決めるなら、次の聖書の言明は矛盾している(食い違っている)ことになります。

神が特定の人々だけが救われるよう選択しておられ、しかも同時に、すべての人が救われることを望んでおられることは、あり得ません。 どの人々を救うかを神ご自身が選択しておられ、選ばれていない人々は決して救われることができないという考え方(これも予定説)にあまりにも重きを置くなら、『自由意志』という概念を排除することになります。 自由意志が排除される時、自由意志を想定していると思われる他の多くのみことばを否定することになります。

もし私たちに自由意志がないなら、ほとんどの場合、私たちは責任を有する者とされることも、説明責任のある者とされることも、あり得ません。 しかし、聖書はいたるところで、私たちの行動も、選択も、そして道徳的判断も、私たちが神に対して説明責任があることをはっきり述べています。 ルカ11・31、32、ローマ14・10、第二コリント5・10、ヘブル9・27、第一ペテロ4・17、ユダ15、マタイ12・36、伝道者の書12・14、11・9、詩篇1・5、創世記18・25…など。 こうして、さまざまな不一致や矛盾を避けるべく結論付けられることは、こうです。 神は、彼の御名を呼び求めるすべての人が救われるよう選んでおられることです(ローマ10・1〜21)。 救いを受け入れること、あるいは、それを拒むこと、そしてその選択の結果を受け入れることは、その人の自由な選択にゆだねられているのです。 それは、聖書がいたるところで告げていることです。 |

|

■

救いを失うことの可能性を明確に述べているみことば

次に、『一度救われたら、ずっと救われたままである』という教えに矛盾する(食い違う)さらに多くのみことばに注意を向けることにしましょう。 背教、自分の救いを失うこと、あるいは、それを捨て去ることについて、聖書は何と言っているでしょうか? そのようなことは聖書的な概念なのでしょうか、それとも、そうではないのでしょうか? 以下に挙げるのは、この問題に対して直接的に述べている数々のみことばです。 この問題を議論する時、「人々は自分の救いを失うことはない。そもそも彼らは一度も救われてはなかったのだ」という考えが提示されることがよくあります。 そういう場合もあるかもしれません。 けれども、本当に救われていた人が最後は滅びてしまう可能性があるのは、今でも新約聖書が教えていることなのです。 背教も確かに聖書の概念であり、多くのみことばはっきり教えていることです。 「滅んだ人々は、そもそも一度も救われていなかったのだ」という考えは、そういうみことばによって反駁されています。 以下に挙げるのは、背教、すなわち、いったん救われた後で滅びることの可能性をじかに述べているみことばです。 覚えておいてください、どんな環境や状況であっても、一例でもだれかが堕落している事例を私たちが見出すなら、その一例だけで私たちのポイントをただちに証明するのに十分なのです。

明らかに、ここで著者が述べているのは、救われている人々のことです。 彼らは「ひとたび光で照らされ、天上のあの贈り物を味わい」、聖霊にも満たされ、神のすばらしいみことばを味わい、来ようとしている代の数々の力とを味わってきました。 もし、彼らが信仰から逸脱することがあり得ないなら、パウロが、「しかも離れ落ちてしまった人たち」と書き記すのは全く意味をなさないことになります。 もし、彼らがそうであるなら、彼らは明らかに永遠の地獄の火の中で呪われて焼かれるようになります。 なぜなら、彼らを再び新たに悔い改めさせることは不可能だからです。 もし、背教や堕落のようなことが存在しないなら、ここに記されていることは全く意味をなさないことになります。

ここでパウロはクリスチャンたちに対して語っています。 もし、彼らの中のある人々が現在経験している迫害のゆえに神から離れてしまう危険が全く存在しないなら、この箇所は完全に何も意味をなさないはずです。 彼らは救われています。 彼らは「真理についての全き知識を受けて」きました。 彼らは「契約の血」によって「聖なるもの」とされました。 彼らは霊的に「光で照らされる」経験をしました。 彼らは、この地上で自分たちの命を犠牲にすることをも辞さないまでに、「天にある、さらにまさった永続する所有物を、自分たちの内に持っていること」を知っていました。 彼らには「大胆さ」がありました。 それなのに、もし、彼らが救われてはいなかったとするなら、彼らは何か『超自然的罪人たち』のようなものであったことになります! けれども、パウロは彼らに、しっかりとどまって、彼らのさまざまな困難のゆえに「恐れ退いて滅びに至る」ことのないよう彼らを励まし、彼らに警告しなければなりませんでした。 もし、彼らが永遠に滅びる可能性がなかったのなら、この箇所の言明は何も意味をなさないことになります。 『永久保障』の主張者たちは、たいてい、上記のヘブル書の二箇所のみことばは、特定の状況下の特定の人々だけのことを述べているのだと主張します。 その特定の状況とは、おそらく仮想の状況であって、現実の状況ではなく、それゆえ、これらのみことばは本当は全く何も証明していない、と彼らは主張します。 けれども、もしそういうことがらが起きることがあり得ないとすれば、なぜ、ヘブル書の著者はそういうシナリオを仮定のこととして書き記したのでしょうか? これらのみことばが言及している人がだれであれ、どういう状況下であれ、次の事実が残ります。 つまり、ある人々は、キリストへの信仰を通して救いという偉大な恵みのすべてを経験していたのです。 すなわち、霊的に光で照らされることを経験し、真理についての全き知識を受け、彼の契約の血によって洗われること、聖霊で満たされること、天国についての確信、大胆さ、などです。 彼らがこれ以上何を得ることを私たちは期待できるでしょう? ところが、それを失った、すなわち、それを放棄した人々がいたのです。 なぜ、また、どのようにしてそれが失われたのかは、ここでは重要ではありません。 それが失われたという事実は、それを失う可能性があることを明らかにしています。 |

■

『永久保障』の教えを否定する多くのみことば

彼は彼の主人のしもべでした。 けれども、今やイエス様は、彼がかつては救われていたが、彼の主人は彼の分け前を地獄の中に定めるようになると言っておられます。

その人は、ぶどうの木にとどまっていました。 すなわち、救われていて、「キリストの内」にいました。 今や、彼は断ち切られ、「取り除かれ」ることになり、焼かれることになります。 けれども、焼かれる前に起こることに注意してください。 彼は、「干からび」ます。 これは、一時は、そのぶどうの木の命が彼の内で、彼の中を実際に流れていたことを意味します。 ところが、今やクリスチャンとしての実を結ぶことを拒んだために、彼はぶどうの木から分け離されており、その命を失っているのです。

これは、主なるイエス・キリストの警告です。 これまでも彼は多くの者を断ち切ってこられました。 もしあなたが彼のいつくしみの内にとどまらなければ、彼はあなたをも断ち切られることでしょう。 いったん救われたなら、あなたは救いにとどまらなければなりません。 さもないと、あなたには断ち切られる可能性があるのです。

あなたは神の宮です。 彼はあなたの内に住んでおられます。 しかし、もし、あなたが罪であなた自身を汚すなら、神は単にあなたの報いを無くされるのではなく、あなたを滅ぼされます。 『一度救われたら、ずっと救われたままである』ということはないのです。

もし、使徒パウロが自分の体を従わせ続けなかったなら、彼は投げ捨てられてしまったはずです。 それは、救いは自動的に維持されるのではないことを意味します。 そうではなく、私たちはそれを維持するためにさまざまな条件を満たしていなければならないのです。

もし、立っているなら、倒れないように注意してください。 この警告は、その立場が保障されてはいないことを示しています。

「あなたがたがしっかり保っているなら」ということばは、条件的であることを意味することばです。 もし、彼らが、その伝えられた福音のことばをしっかり保っていないなら、彼らは救われている自分の立場を失うことになります。

かつて彼らは恵みの内にいました。 したがって彼らは救われていました。 今や彼らは恵みから離れ落ちてしまいました。 つまり、救いが失われたのです。 かつては彼らは救われていました。 けれども、今や彼らはそれを失ったのです。

この手紙は、「コロサイにいる聖徒たち、および、キリストにある忠信な兄弟たちへ」(コロサイ1・2)宛てて書かれています。 どの地域教会でもそうであるように、そこには二つのグループしか存在しません。 本当に救われている人々と、本当は救われてはいない人々です。 もし、カルヴァン主義者たちが主張するように、本当に救われている人々が堕落することがあり得ないのであれば、この勧告の全体は、彼らには非現実的なことで不必要なことになります。 パウロの教えや警告は、「インクの無駄遣い」であることになり、本当は、真に救われた人々に書き送られたものでは全くないことになります。 こうしてカルヴァン主義者たちは、「多分それらは、その地域教会内の本当は救われてはいない人々に宛てて書かれたのだろう」と考えるのです。 これは『一度救われたら、ずっと救われたままである』という教えを支持する人々のお気に入りの議論です。 けれども、ここに書かれている数々の教えは、そういう人々(本当は救われてはいない人々)にとっても、全く意味をなしません。 なぜなら、パウロが彼らに、どうやっても救いに至ることのない道を歩み続けるよう命じることが、どうしてあるでしょう? さらに、『彼らが一度も到達したことのない何らかの立場』から動かされないように、とパウロが命じることが、どうしてあるでしょう? 人は、自分がかつて一度もいたことのない場所から動くことなど、あり得ません。 だれ一人、自分が一度も持ったことのないものを失うことなど、あり得ません。 こうして明らかなように、パウロは、救われていない人々に対して、あるいは、彼らについて述べたのではありません。 つまり、パウロの教えは、確実に、本当に救われている人々に向けてのものだったのです。 彼は、救われている人々に警告しているのです。 彼は、救われている人々が、「もし、とどまり続けて、移されずにいるなら」、最終的に救われる、と条件的に述べているのです。 この箇所は、救われている人々に適用される場合のみ、意味をなすのです! こうして、救われている人々が、もしパウロの勧告に従わず、「信仰にとどまる」ことをしなければ、すなわち、自分が「福音の望みから移され」てしまうことを許すなら、結局は救われなくなる可能性があることを私たちは認めざるを得ないのです。

救われて間もない人々は、罪に陥って救いを失いやすいものです。 これは、自分の報いを失うということがらではないことに注意してください。

聖霊がはっきり言われることは、救われている、ある一部の人々が信仰から離れるようになり、救いを失うようになることです。 彼らは悪霊どもの教理を信じて伝えるようになるのです。

彼らは初めは、一時、信仰を通して救われていました。 その後、彼らは自分たちの信仰を棄て、有罪とされたのです。 有罪となることは、救いではありません。

かつて彼らは神とともにいましたが、それてしまい、離れてしまったのです。 今や彼らはサタンといっしょにいます。 彼らは、かつては救われていましたが、今やそれを永遠に失ってしまったのです。

神にあずかる者たちが、神から離れてしまおうとしています。 罪は、欺く性質のものであり、人を神から分離させようとします。 一度救われても、もし、堅く保っていないなら、救いを失うようになるのです。

もし、救われている人が惑わされて真理から離れるなら、明らかにその人は、ふたたび救われる必要のある罪人(罪深い者)になります。 惑わしの中から彼を救う(立ち返らせる)ことは、彼のたましいを救うことです。 つまり、あなたが惑わしの中に陥り、あるいは、罪の中に戻る時はいつでも、あなたがかつて持っていた救いを、もはや持っていないのです。

彼らは、かつてはまっすぐな道にいましたが、それを後にして、今や迷い出てしまいました。 彼らは、かつては救われていましたが、今や救いを失っています。

かつては罪から逃れ出ていた人々が、またふたたび罪の中に陥ることは、あり得るのです。

彼らは救いから離れ落ちていました。 イエス・キリストは彼らに、悔い改めて立ち返るよう求めておられます。

このラオディキア人の教会は、神の御口の中に住んでいました。 今や、彼らが神のために熱くならないなら、神は彼らを吐き出されるでしょう。 神の御口から吐き出されることは、永遠に保障されているという響きではありません!

これらの人々は、初めは救われていました。 それは、神が彼らの名前を命の書に書かれたことを意味します。 ところが、もし、彼らが神のことばからいくらかでも取り除くなら、神ご自身が彼らの名前を命の書から取り除かれます。 そりは、彼らがもはや救われてはいないことを意味します。 さらに、その命の書に書かれている者として見出されない人はだれも、火の池に投げ込まれるようになります。 ですから、最終的には、かつて救われていたこの人々は、今や火の池の中に投げ込まれているのです。 以上のほとんどのことは、全く明らかで単純明快であるように思われます。 これらの節はどれも、「一度救われたら、ずっと救われたままである」という教えを支持させるには困難なものばかりです。 |

|

■

聖さの実践の妨げとなる『永久保障』の教え

聖さの実践、すなわち、日々、罪に対して勝利の生活をおくることは、『人が一度救われたら、その後、その人がどんなことをしても、あるいは、どんなに反抗的な生き方をしても、ずっと救われているのだ』という『永久保障』の教えとは、おおよそ両立し得ないことにも注意すべきです。 これは、『永久保障』の教えを信じている人は一人も聖い生活ができないという意味ではありません。 そうではなく、『永久保障』の教理は聖く生きるために必要とされることを骨抜きにしてしまい、そうしてキリスト教界全体のクリスチャンとしての行動基準を下げることを許していることを意味します。 この低いレベルの行動基準で生きているクリスチャンたちに与えられている呼称が、『肉的クリスチャンたち』なのです。 天国に入るために求められることの一つは、聖なる生活をおくり神に服従することです。 そのことの必要性を排除してしまう時、聖なる生活をおくろうとするどんな真のモチベーションも失われます。 聖さはオプション(任意のもの)となります。 もし、神との交わりにとどまるため、あるいは、最後は天国に入るために、人の生活が汚れのない聖いものである必要がないとすれば、私たちはこう不思議に思い始めるはずです。 「なぜイエス様はこの地上に来られて死なれたのだろう? 聖書はいつも私たちに聖くあることや日々罪に勝利するよう勧めているが、どうしてそれが重要なのだろう?」と。 『永久保障』を教える多くの教師たちは、このことに対して、こう主張します。 「聖い生活をおくらなくても、それでもあなたは天国に行くが、あなたの『報い』に関しては失うことになるであろう」と。 彼らはこの主張の根拠として第一コリント3・12〜15を持ち出します。

[この箇所は、「私(パウロ)は知恵のある建築師のように土台を据えてきて、別の人がその上に築いています。ただし、どのように築いているか、一人一人が注意しなさい」(10節)とあるように、クリスチャン一人一人が地上で「築いた」「わざ」が「どういうものであるか」が「判別」されるようになることを述べています。 この箇所は、「罪」や「罪となる行い」のことを述べているのではなく、「聖い行い」「聖くない行い」のことを論じているのでもありません] ところが、『永久保障』を教える多くの教師たちは、こう主張するようなものです。 「肉的なクリスチャンは、天国でペテロやパウロの邸宅に匹敵するような邸宅は受けずに、小さな掘っ立て小屋を受けるにすぎないだろう」と。 しかし、事実は次の通りです。 永遠の行先は『天国と地獄』の二つしか存在しません。 そして、もしあなたが何とか地獄を免れて天国にたどり着くなら、たとい天国の掘っ立て小屋でも十分なのです! 他にどんな『報い』があっても無くても、天国こそが最高の祝福なのです。 ですから、『永久保障』の教えは、突き詰めると、聖くない信者は聖い信者とその同じ報い(天国)を得ることになり、こうして聖い生活をおくるべきどんな理由も完全に排除しているのです。 「聖くない生活をしても永遠の破壊をもたらすことはない」とする時、聖い生活はオプション的なこと(任意のこと、しても、しなくてもいいこと)となるのです。 けれども、使徒パウロはこう言っています。

明らかに、パウロは神との正しい関係という立場上の聖さ(ギリシャ語『ホシオテース』 ルカ1・75、エペソ4・24)のことを言っているのではありません。 それは、信者が自分でできることではありません。 そうではなく、パウロが言及しているのは、実践面での、性格面での、行動面での聖さ(ギリシャ語『ハギアスモス』および『ハギオスネー』)です。 このギリシャ語はローマ6・19、22、第二コリント7・1、第一テモテ2・15、第一テサロニケ3・13、4・7などに見られます。 この聖さは、信者ならだれでも完全に実行可能であり、また、それを維持することが求められています。 聖なる生活を実行せずに、「主を見るようになる」こと、すなわち天国で神の御前に出る恵みを享受するようになると期待してはいけないのです。 |

|

■

神との交わりの破壊・聖書の歪曲

実践面での聖さと『永久保障』の教理との対立の解決を試みることにしましょう。 まず第一に、もし、人が『永久保障』の教えを信じていながら、しかも聖い生活をおくっているなら、『一度救われたら、ずっと救われたままである』という彼らの信念が正しくても間違っていても影響はありません。 『永久保障』の教えを信じることは、人が罪深い生活を続けることの言い訳として不誠実に利用する場合に害となるだけです。 残念ながら、このことは、しばしば行われています。 「一度キリストへの信仰決心をしたら、あとは自分のどんなに恐ろしい振る舞いをしても関係ない、自分は依然として救われているのだ」と思って、罪深い生活スタイルを続けているクリスチャンが大ぜいいます。 しかし、聖書は、罪は神との交わりを破壊することができると、はっきり教えています。(第二コリント6・14) ただし、クリスチャンが罪深い行いをする時、そのことが神との交わりを、必然的に、あるいは、すぐに破壊するわけではありません。 神は、罪を犯しているそのクリスチャンに「悔い改めるために…期間」(黙示2・21)をお与えになります。 聖霊は、その罪を犯しているクリスチャンに、悔い改めて、償いをし、状況を解決し、被害者に謝罪するなど、罪を認めさせます。 そのようにして赦しが得られると、そのクリスチャンの神との交わりは破壊されないままにとどまります。 罪を犯すことと回復とのこのプロセスに関して、第一ヨハネ1・5〜2・2も見てください。

ところが、もしそのクリスチャンが、聖霊が罪を認めさせておられるのにそれに応答せず、行った良くない行いを悔い改めずにいるなら、聖霊はその人が悔い改め、その状況を正し、その罪の汚れを取り除くよう促され続けることでしょう。 どうしてそのことがわかるのでしょうか? なぜなら、9節にこうあるからです。

論理的に、こうなります。 もし、私たちが告白しなければ、彼は赦してはくださらず、清めてくださいません。 悔い改め、後悔、へりくだり、そして告白の心と姿勢を持っていない人の罪を、どうして神が赦されることがあるでしょう? そのようなことは、告白と悔い改めについて聖書の教えていること全体に完全に違反することになるはずです。 つまり、全く悔い改めていない人で、聖書の条件を満たしていないのに、その人の罪は赦されている、ということになってしまうのです!(ローマ10・9、10) ですから、もし、罪を犯しているそのクリスチャンが決して悔い改めることも告白することもしないなら、聖霊は最終的にその問題について彼を取り扱うことをなさらなくなり、最終的に神との交わりを破壊なさるのです。

神との交わりの中にいない人々は天国に行くことはなく、低レベルの報いを受けることすらありません。 神との交わりの外にいる人々は地獄に行きます。 まさに、それこそ、そこにたどり着く唯一の道なのです。 すなわち、神との交わりの外にいることです! 神との交わりの外にいる人々は霊的死の中にとどまっています。 こうして、カルヴァン主義ではない伝統的キリスト教教理は、「どんな小さな罪や悪行も神との交わりをただちに失う結果をもたらすとは教えていない」という点においては、カルヴァン主義の『永久保障』の教えと似ていると言えます。 けれども、それは、「神との交わりを維持するためには、自分で気付いているどんな意図的な悪行も告白して悔い改めなければならない」と教える点では、『永久保障』の教えとは確かに違っています。 またそれは、「人は自分でわかっている悪行を悔い改めることを故意に反発して拒む者、すなわち、自分の罪を告白しないままにしている人は、神との交わりから断たれており、天国に入ることはできない」と教える点でも異なります。 幾人かの良く知られた『永久保障』の教師たち(たとえば、チャールズ・スタンレー)は、「人は一度救われても罪を犯すことがあり得るし、神に対して意図的に自分の背を向けることがあり、不信者となることさえあり得るが、それでも天国に入ることができる。なぜなら、その人が、"あの時一度"、キリストへの信仰決心を行ったからである」と教えています! 彼はこう述べています。

なぜ、危うくなるわけではないのでしょう? チャールズ・スタンレーによれば、理由はこうです。

その他の『永久保障』の信奉者たちは、実際、いくつかの聖書のことばを解釈して、「天国の内部に『外の暗闇』という場所が存在する、そこには低レベルの報いがある、そこにいるたましいたちは、まるで自分たちは地獄の中にいるかのように感じている」と教えていいます。 たとえば、スピロス・ゾディエイツはこう主張しています。

彼は、その『泣き悲しみと歯ぎしり』は天国の中で起きている、と主張しているのです! 彼の著書"Hebrew-Greek Key Word Study Bible"の中の、マタイ8・11、12についての彼の注釈を見てください。 もし、不忠実なクリスチャンたちが天国の中で、地獄に似た拷問の状態でとどまり続けるとすれば、このことだけでも、『永久保障』の教理に聖なる生き方を任意のオプション条件とはさせなくするはずです。 けれども、彼らの『永久保障』の教理によれば、神はやがて「彼らの目からすべての涙をぬぐい取ってくださる」(黙示21・4)ようになり、こうして不忠実なクリスチャンはその後の永遠を拷問の苦痛なしに天国を自由に享受できるようになる、とされています。 このような考え方の全体が、聖書の主旨に反しており、多くのみことばに反しています。 聖書の主旨は、簡潔に言うと、人々は救われて、汚れのない聖い生活をおくるべきであり、聖くない人々は主を見るようにはならない(ヘブル12・14)というものです。 もし私たちがその主旨を、それより少しでも複雑なものに変えてしまうなら、「罪の言い訳をし、わがままを正当化し、教会内に罪とわがままを許し、そして、私たち自身を欺いて、『我々は、そういう罪とわがままを全部持っていても、最後は天国に行ける』と思わせてしまう」、そういう危険を冒すことになるのです。 キリストの体なる教会に対する私のこれらの教えを、神が祝福してくださいますように。 フィリップ・A・マシューズ

|

| 次へ →【9】 |

|

■さらに深い理解のために(英語)… ◆英語動画ページ

|

| ページの上へ↑ |

|

|

|

| 広い道を進む人々と改ざん聖書 |

|

| 狭い道を進む聖徒たちと本当の聖書 |

|

| ページの上へ↑ |

|

|

●エターナル・ライフ・ミニストリーズは、以下の団体とは一切関係ありません。

|

| 次へ →【9】 |

| 利用規約

Copyright C. エターナル・ライフ・ミニストリーズ

|